Pensaba decir (Sobre la traducción de la Comedia y el lenguaje en que se habla)

nov. 2010

Pensaba

decir, en la mesa que se me había asignado en el coloquio sobre traducción de

Bariloche*, algo sobre la traducción en general, para pasar luego a lo

específico de la traducción de poesía, que era para lo que se me había

convocado.

Sabrán que

hay problemas en el aeropuerto de Ezeiza. Con otros colegas, no pude viajar a

Bariloche.

Resumo para el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires -uno de los organizadores del encuentro- aquellas ideas, enriquecidas por la azarosa visita a una estación aérea de la

que salí como había entrado: sin viajar.

Esto me

ocurrió sólo una vez, anteriormente, cuando me equivoqué en la fecha de un

viaje. Deja una rara sensación: la de regresar desde ninguna parte. Tal debe

ser la sensación de un traductor que no logra su cometido, cual es ir a otra

lengua y volver con un cargamento que pueda ordenar y reproducir la riqueza del viaje ante eventuales lectores.

¿Por qué

necesitamos narrar los viajes, así sea mínimamente? Creo que por la misma razón

que necesitamos traducir. Y esa razón es un claroscuro que no es mi propósito

hacer más claro que oscuro en esta ocasión.

Iba a decir,

allá: Ezra Pound atribuye al papa Nicolás V, fundador de la Biblioteca

Vaticana, la frase: Cada libro traducido

[del griego, debe entenderse] es una

conquista.

No llevaba

una respuesta, sino simplemente una pregunta al respecto: ¿una conquista de

qué, y, sobre todo, de quién y a costa de quién?

El Papa no

pensaba, seguramente, en la conquista que implica el cese de la posesión que

alguien detenta, a favor de otro, que pasa a ser el nuevo poseedor. En una

palabra, no podía estar pensando en una conquista en términos militares. Esto

es así porque de lo que hablaba era de la traducción, operación que consiste

en reproducir, no en ocupar, y mucho menos en suprimir.

Pero como

fuera que Nicolás pensase, lo cierto es que la operación de traducir del griego

que realizaron los pueblos de habla latina, y ya, en tiempos de Nicolás, en lenguas romance, lo que implicaba era ganar para la causa de la cristiandad el

pensamiento y el arte de los griegos antiguos, en procura de la fusión de aquel

pensamiento y aquel arte con la doctrina cristiana, para lo cual era preciso no

sólo comprenderlos conceptualmente en la lengua culta de Europa, y en sus lenguas

romance (no estoy seguro si esto último lo consideraba o no el Papa), sino,

principalmente, que sonara en la lengua propia, con las inflexiones y los

significados de la lengua propia. Deberíamos entonces -supongo que esta es la

idea- pensar y recrear un original en la lengua que representa el mundo para

nosotros, para los receptores de las ideas y del arte trasvasados desde la otra

lengua.

En esto hay

sin duda apropiación, aunque no hay despojo: el objeto conquistado es otro

objeto. El original sigue perteneciendo a la lengua que lo produjo.

Para los

tiempos de Nicolás V -siglo XV- no existía, claro está, el Imperio Romano de

Occidente, y el de Oriente no tardaría en caer. Este hecho opacó el reinado del Papa renacentista. Él mismo lo sintió como un golpe a la cristiandad. Y era el

cristianismo, en efecto, el imperio que sobrevivía al romano en occidente y

parte de oriente: un imperio espiritual, material y cultural. Su poder, por cruel que fuese, por

espurio que resultase, tenía su base en el espíritu, no en la expansión territorial.

Los misioneros solían llegar junto con los invasores, pero a veces también

antes. Y su objeto era la conquista del espíritu para la cultura latina. Así

pues, el proyecto de Tommaso Parentucelli, tal el nombre de Nicolás V, no era

el de arrebatarle la cultura al enemigo, que para entonces eran los turcos,

sino el de fructificar el legado de una civilización extinta. La magnífica

operación milenaria de la Iglesia, que asentaba su poder en lo inmaterial, por

materiales que fueran sus riquezas y su poder, no dejó de admirar en el siglo

pasado a Antonio Gramsci, quien anotó, conjeturó tal vez, que la simple

enseñanza del latín en las escuelas podía ser suficiente para dotar a la

educación de los ciudadanos contemporáneos de una noción mínima de

historicidad.

Hay un

debate que aparece cada tanto en el blog del Club de Traductores. Ese debate se

refiere a si los americanos debemos traducir según el habla de los españoles

del centro de España o según la de cada pueblo americano. Ante este debate

interno, que afecta o refiere a los hablantes del español genérico, se alza el

escepticismo de quienes ven la inevitable conversión del inglés en la lengua

franca mundial. Frente a tal predicción, se convierte en inútil no ya la

discusión de qué variante del español debe usarse en las traducciones, tanto como

en el contacto directo de los hablantes de las distintas zonas del español,

sino el sentido mismo de traducir al español castellano.

Respondo lo

siguiente: tal vez no tiene sentido, pues no se ve cuál es el objeto, la traducción

concebida como reproducción de un mundo en otro, pero inevitablemente éste es

su propósito. No hay ningún otro sentido en la traducción. No porque sea

meritorio mantener nuestro mundo vivo -y enriquecido con los ajenos-, sino

porque no ha otra forma de entendernos que no sea la de referir al mundo

lingüístico que conocemos. Mundo lingüístico que a la vez es nuestro mundo

cultural, nuestro mundo real. Deviene pues en una conquista que cada mundo de

un mundo ajeno pueda sostenerse en el nuestro propio.

Así pues, no

es inútil la discusión entre españoles -en sentido idiomático-, y es menos

inútil reconocer lo que tenemos en común, entre nosotros y con todos los

hablantes de lenguas latinas.**

Es con esta

idea de lo común en todos que debería traducirse, en mi opinión, la literatura

en general y la poesía en particular. Esto excede la discusión acerca del uso

del tú o el voseo, por ejemplo. Nuestros mundos españoles son mundos de raíces

y brotes. De raíces tanto latinas como específicamente hispanas; y de ramas

regionales, entendiendo como tales las que han brotado en la propia España.

Creo que algunas fuertes ramas deben prevalecer en la traducción, pero la

mirada debe dirigirse a las raíces principalmente, en las lenguas de origen

común, aunque tal vez en todas.

Iba a

referirme, a continuación, a la lección que me va dejando la traducción de la

Divina Comedia. Tiene que ver precisamente con la elección de la vía de la raíz

común: arcana y rica senda.

Debo aclarar

entonces que la traducción de la poesía moderna requeriría otras

consideraciones, pero el hecho de que esté trabajando, de manera un tanto

descabellada, ese antiguo y tantas veces traducido texto me lleva a tener en

cuenta, antes que los problemas de los tropos, el problema general del léxico y

la sintaxis. Dejo de lado la cuestión de las formas rítmicas: es el motivo de

una discusión mucho más ardua, a veces demasiado específica, que ha sido

desplegada últimamente en la Argentina en numerosos artículos, algunos de ellos

publicados en El verso libre, de

Ediciones del Dock. Diré brevemente: la Comedia, como todo el mundo sabe, fue

escrita en tercetos endecasílabos, compuestos según el esquema de que el verso

segundo de cada uno rima con el primero y el tercero del terceto siguiente.

Esto produce una sensación de tejido molecular, en el que cada unidad realiza

una especie de división del núcleo para generar la célula siguiente, imaginando

que el verso segundo, centro del terceto, deviene en las paredes o

revestimiento del que le sigue, cuyo núcleo se dividirá a su vez; y así hasta

el cuarteto final, cuyo último verso rima directamente con el segundo, en una

especie de célula de doble núcleo. Esto no es posible sostenerlo en castellano

sino a expensas de la literalidad, o de la aproximada literalidad, que debería

pretenderse de cada obra traducida. Es el camino que eligieron el conde de

Cheste, Bartolomé Mitre y Ángel Crespo. Yo no he elegido ése, sino el de la

proximidad sonora, basada en el núcleo vocal de las sílabas finales, pero solo

en los casos en que tal propósito no disputa severamente con el sentido. Y

tales casos, afortunadamente, son numerosos.

Por lo demás, fui descubriendo que la amplitud de significado del lenguaje de Dante permitía equivalentes españoles, sobre todo en los casos en que se puede observar la raíz común o el legítimo parecido de las dos lenguas y el particular uso que hacía de la suya el autor, a veces insólito y que debía permanecer insólito en su traducción. Por ejemplo, en el Decimotercer Canto de "Infierno" no necesité traducir las palabras fosco, rea y prédica. En el caso de reo (y el femenino rea), que Dante usa en el sentido de malvado y de condenado, aceptables para la Academia Española, me pareció además que la resonancia en el ámbito argentino era asimismo válida. En otros casos, no alteré, creo, el sentido, traduciendo literalmente daños, por cuanto Dante usa el término como seguro equivalente de males. Dante conjuga en toscano el verbo enviscar, en desuso en español en su sentido figurado de demorarse, entretenerse ("colgarse", diríamos hoy en la Argentina), tanto como lo es hoy en italiano, de suerte que me incliné a mantener cierta familiaridad entre los dos idiomas, y cierta -parecida- impresión de anacronismo.

Apropiarse,

conquistar un poema. Conquistar Dante, pero ¿cómo, sino a través de lo que de

por sí tiene aún de común con nosotros, con nuestra parla, con nuestra pavura,

con nuestra vida rea contemporánea?

Jorge Aulicino

* Coloquio

Internacional «Escrituras de la traducción hispánica», 5 al 7 de noviembre del

2010, San Carlos de Bariloche (Argentina), organizado por la Universidad de Río

Negro, la Universidad Austral de Chile, el Seminario Permanente de Estudios de

Traducción, el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, Traducción

Ibérica y Americana, Embajada de España y Centro Cultural de España.

** A esta altura es conveniente recordar -como solía hacerlo Luis Thonis- la diferencia entre lengua y lenguaje que establecieron los debates lingüísticos. Esa diferencia es la misma que podría establecerse entre idioma oficial (del Estado) y habla corriente, o lengua viva.

---

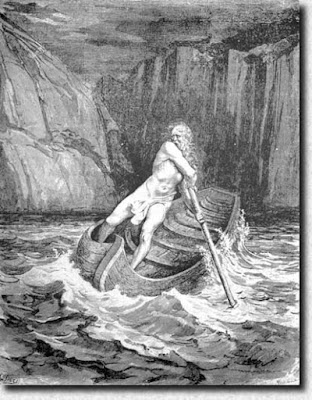

Imagen: Dante Alighieri por Carlos Alonso (2009). Carlos Alonso y los círculos dantescos, 2014, Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, San Juan, Argentina

Comentarios

Publicar un comentario