La revolución y la muerte

|

Hijo ilustre de Orihuela. Pero hijo comunista y republicano. El mismo casino donde Hernández leyó sus poemas, ya mal que bien consagrado poeta, luce sobre sus cromáticas mayólicas una lista de caídos “por Dios y por la Patria”. Es obvio, fue colocada después del triunfo de los franquistas, pero nadie la movió de ese lugar más tarde. Nada me dijo, debo confesarlo, sobre Hernández, Orihuela, excepto quizá sobre su sed de irse. Algo, tal vez, sobre las luces y las sombras de España. Todos son allí valencianos de pura cepa, buenas gentes y aman a Miguel. Pero es que ha pasado mucho tiempo y el cuerpo que su alma atravesaba en llamas, no arde con ella ni con azafranada cosa alguna . Lo digo parafraseando a Pound, un poeta con el que mutuamente se hubiesen ignorado, porque aquél escribía en inglés y era fascista.

Sí, claro, hay algo que une a Hernández con su tierra: su luz de relámpago y su dureza ejemplar. El resto lo supo, creo yo que instintivamente, de la tradición de la poesía castellana y del surrealismo y el imaginismo que pululaban en los borboteantes vasos de la Cervecería de Correos. De este modo, pudo unir, no en teoría, sino en una deslumbrante práctica, la revolución literaria con la política, y éstas juntas, con el sol material y con las sombras de España eterna.

Para mí, toda la breve obra de Hernández es tributaria de un verso de Francisco de Quevedo: “Hay en mi corazón furias y penas”. Pablo Neruda –otro participante de la tertulia madrileña– citaría simplemente ese verso; Hernández construyó su obra sobre él.

Hernández es furia, no la indignación justa de Neruda, cuyo verso más sincero sobre la Guerra Civil Española es breve, seco, atravesado de rabia y mejor que toda la arquitectura y las imágenes de su denuncia: “Generales, traidores”. Es un balbuceo elemental, convincente, conmovedor.

Miguel Hernández coagula en El rayo que no cesa su riquísima experiencia de chico, de joven y de hombre, vividas en el vértigo de una revolución literaria y una contienda que desgarraba la patria en dos. ¿Qué era aquél rayo? El libro está destinado a ampliar la figura, nunca a perfilarla del todo, a partir de aquella cuarteta inicial: Un carnívoro cuchillo / de ala dulce y homicida / sostiene un vuelo y un brillo / alrededor de mi vida . La devastación de ese rayo lo recorre como una condena que de él mismo brota; angustia, mueve a la pregunta: ¿No cesará este rayo que me habita? En el trascurso de El rayo que no cesa , Hernández despliega una serie de imágenes plásticas, modernas y redondas, que hacen de esta serie de poemas el epítome de su trabajo: Recojo con las pestañas / sal del alma y sal del ojo, / y flores de telarañas / de mis tristezas recojo.

Guiando un tribunal de tiburones,/ como con dos guadañas eclipsadas, / con dos cejas tiznadas y cortadas / de tiznar y cortar los corazones, // en el mío has entrado.... El dolor, que proviene de su simple condición de mortal, es el dolor existencial que asimismo Hernández ha de poner en aquella guerra desde adentro. Hubo quienes contaron y cantaron, denunciaron y se exaltaron oscuramente con la batalla de España. El de Miguel Hernández es el testimonio de un soldado, pero no por lo que vio o sintió, cantó y padeció él también, sino por la voluntad de orgasmo que llevaba en sus venas de español.

Así pues, sí: si ha de tener algún significado aquel rayo incesante ha de ser el de una pasión, un dolor de vivir, un hambre de amor y de muerte que el alma lleva, furiosa e intolerante, sobre la carne que la cubre. Este complejo emotivo es el rayo, pues no admite otra lengua que la de la poesía. La que al fin concluye, perdida de antemano la batalla:

Cardos y penas llevo por corona,

cardos y penas siembran sus leopardos

y no me dejan bueno hueso alguno.

No podrá con la pena mi persona

rodeada de penas y cardos:

¡cuánto penar para morirse uno!

Jorge Aulicino

Revista Ñ. Buenos Aires, octubre de 2010

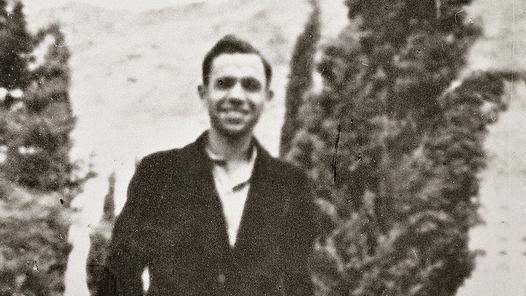

Imagen: Miguel Hernández en el cementerio de Orihuela, donde yace su amigo Ramón Sijé. C. 1936

Comentarios

Publicar un comentario